环西社区桃花河新村、混堂桥小区混合改造提升工程:守住城市烟火,实现美好生活

衣食住行是人们的基本生活需求。改革开放40多年,我国的各阶段改革发展目标都是从满足人们衣食住行的基本要求出发提出的。

其中居住作为人们生活的基本条件,在我国经历了多阶段发展变化。尤其是在当前这个存量时代,位于城市中心的老旧小区要求改善居住条件是情理之中。但推翻重来不合现实,反而是混合改造提升、微更新等形式的方式更符合显示需求。譬如巨匠建筑中标的环西社区桃花河新村、混堂桥小区混合改造提升工程,正是这样一项改善公共环境、提高生活品质的民生工程。

一、环西社区桃花河新村、混堂桥小区混合改造提升工程

本项目位于杭州市拱墅区武林街道,北临环城北路、西接环城西路,紧挨古新河,并由体育场路进行南北侧分隔。北侧为混堂桥小区,南侧为桃花河新村小区。项目总建筑面积约4.79万平方米,涉及外立面、内部楼道等改造内容。

其中,混堂桥小区建成于1970年,属于房改房,涉及幢数13幢;桃花河新村小区,建成于1970年,属于房改房,涉及幢数3幢。项目整体属于典型的开放式老旧小区,人口密度较高、人员结构复杂、人流活动密集。

二、汲取宋韵文化 守住城市烟火

纵观中国古代史,能担得起风雅二字的,大概只有宋朝。这个以文治著称的朝代,在中国古代文明的高峰期,创造了极具中国韵味的文化标识——宋韵文化。

不提北边“一城宋韵半城水”的开封,就以杭州而论——柳永笔下“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华;烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家”的繁华都市,在南宋那个吞吐百年繁华的时代中,在南宋国都的皇城根下,在瓦肆勾栏、歌舞升平的景象里,深深地将宋韵文化渗入了一街一景、一角一隅之中。

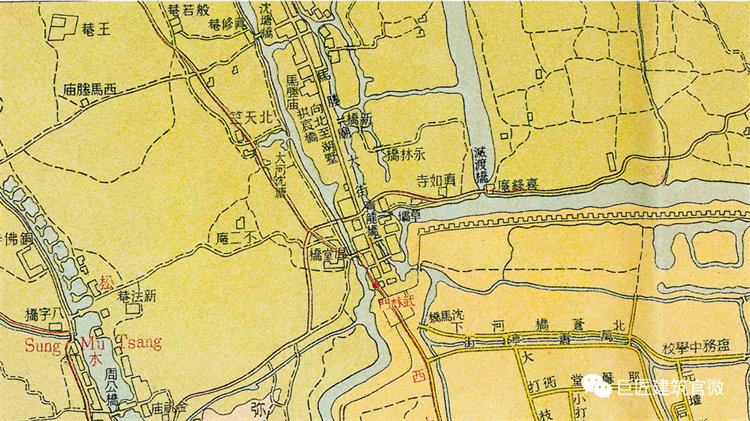

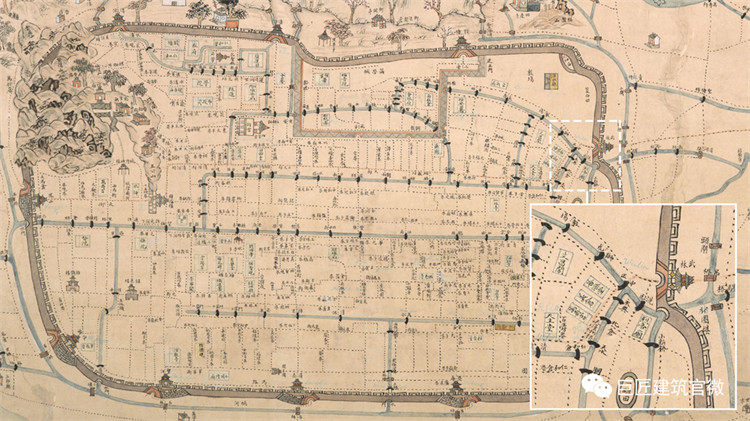

因此本项目希望从武林街道的历史中萃取文化精华,依托“桥、门、船、河”等周边文化景观元素,赋予形象展示、文化展播、社区服务、生态休闲等多重功能来满足居民的客观需求,守住城市的烟火气和文化根脉。

三、风格统一 局部点缀

“白墙灰瓦雨如烟,古意石桥月半弯。”恰巧,此处亦有一座始于清代的混堂桥,有一条600余年的古新河(又名桃花河)。这正应了小桥流水、古巷人家,烟雨蒙蒙时,自成一片水墨画卷。

因此外立面的改造会以“咖、白、灰”为整体基调,以局部题字进行点缀,为社区营造出古朴不失现代、典雅不失大方的氛围。同时在桃花河新村的围墙外立面改造中,以保留旧有的白墙灰瓦形式为基础,并均匀增加瓦窗,使之不仅能与杭州老城区的宋韵风格保持统一,还能适当增加通透性。

四、打造口袋公园 完善功能设施

“武林门外鱼担儿,艮山门外丝篮儿,凤山门外跑马儿,清泰门外盐担儿,望江门外菜担儿,候潮门外酒坛儿,清波门外柴担儿,涌金门外划船儿,钱塘门外香篮儿,庆春门外粪担儿。”

旧时的民谣唱尽了十座门、一座城的悠久关系。而其中所唱的武林门遗址所在的万向公园,正好与混堂桥小区隔河而望。

同时“拥抱”项目地的古新河,在旧“湖墅八景”中独占其二——“陡门春涨”、“半道春红”,是撰写在悠久历史中的独特景象。而如今的古新河绿道边,种植了数百桃树、柳树、茶花、桂花,恰逢好雨时节又是一片江南美景。

这些丰富的景观资源,为整个项目提供了充足的外部物质基础。因此考虑到内部空间的利用率,选择打造以赏梅为主题的口袋公园。在这样的内外结合背景下,再现宋之赏梅的风雅。同时在口袋公园的基础上,增加人文便民设备,增强涉老涉幼的功能性。

本项目作为一项顺应人们对美好生活追求的惠民工程,在平衡经济性、实用性等维度的基础上,期望进一步创造出各项“环境友好、步行友好、儿童友好、老人友好”条件。同时也以城市发展的历史见证者对待本项目,进一步突出其文化因素,提升文化品质,塑造共同情怀。